明清之際浙西地區的行禮團體及其論禮

作者:何淑宜(臺北年夜學歷史學系)

來源:復旦年夜學上海儒學院編:《現代儒學》,第七輯,商務印書館,2021年版

一、媒介

道光七年(1827),錢儀吉(1783-1850)在先包養dcard祖錢汝霖(1618-1689)年譜的刊刻序文中略述錢汝霖生平:“弱冠,遇事變飛遯不出,讀朱子之書,省檢踐履……然敬宗收族,分財教善之事,猶一二見于楊園張氏遺書中。……(師長教師)行道同術乃有楊園……桐溪、澉浦同源合流,實與于文雅之維系,豈不重哉。”[1]錢儀吉對族祖的推重雖然稍有溢美之處,但是年夜體描繪出明清鼎革之際,鄉里儒士錢汝霖的處世與交游。此中,值得留意的是,錢氏著重省檢踐履的朱學傾向、隱居家鄉從事敬宗收族的家族任務,及跟程朱學者張履祥(1611-1674)的交通互動。

錢汝霖在他保存的年月及后世都不算舉世聞名的士人,可是他的思惟與行動卻明白反應明清之際一股分歧于明代表學、心學、文社的思惟潮水,在處所社會隱然成形的趨向。明清之際學風的討論,向來是學界研討的重點,課題包含由王返朱的思潮、經世思惟、從理學轉向樸學、禮教主義的興起等。[2]

上述研討結果勾畫的時代圖像中,從頭思慮思惟與所處社會及個人日常生涯的關系,以及探索一套在變動無常的環境中,更明確的行事規范(如:禮儀),是兩項凸起的特點。本文開頭說起的錢汝霖、張履祥,及其友人們即處在這股潮水日益成形的當口,百年后的錢儀吉論及族祖錢汝霖時,著重的是連結他跟理學系譜上的主要年夜儒張履祥的關系,以彰顯宗族榮耀。而從錢儀吉的“桐溪、包養app澉浦同源合流”觀念出發,更讓人獵奇張履祥遺書中收錄錢汝霖“敬宗收族,分財教善”的來由為何?跟張氏的思惟傾向有何關系?本文將以重要活動于浙江海鹽縣的鄉里儒士錢汝霖為中間,旁及當時與他來往親密的浙西士人,如張履祥、陳確(1604-1677)、吳蕃昌(1622-1656)等,探討底層士人的思惟行動跟時代環境的關系,尤其著重在他們透過什么樣的方法,構成配合的意見論域,進而成為強調以禮行事的群體。

二、海鹽儒士錢汝霖的家族任務

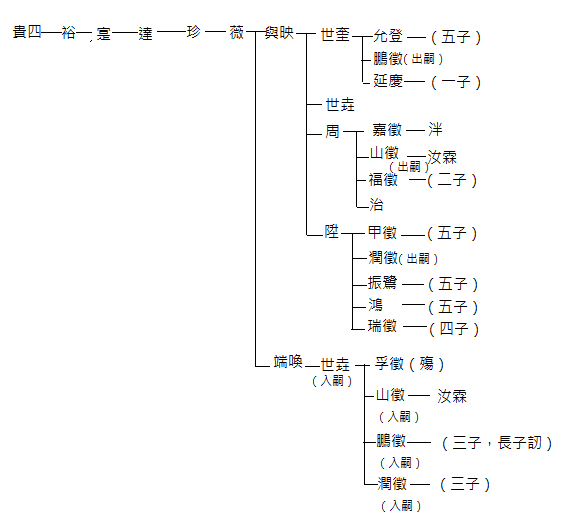

海鹽錢氏本為何姓,鼻祖何貴四棲身在嘉興府海鹽縣西甘泉鄉,洪武年間因故謫戍貴州都勻衛,行前將其子何玙拜託給同鄉友人錢富一,之后何玙襲錢姓,更名錢裕,后世子孫雖曾嘗試復姓,但未勝利,從此以錢為姓,逐漸在明代中葉之后發展成嘉興地區的著姓看族。[3](參見表一)

表一 海鹽錢氏世系表(一到十世與錢汝霖相關部門)

資料來源:據于志嘉:《異姓別籍或復姓歸宗:以廬江錢氏家族為例》,第813頁,“世系圖二:廬江錢氏太常房(六世至十一世)”改繪。

十世的錢汝霖生當明末局勢板蕩之時,相較于積極參與科考的家族兄長,或上疏首劾魏忠賢(1568-1627)而聲名年夜噪的族叔錢嘉征(1589-1647),錢汝霖雖曾跟隨塾師讀書,但顯然沒有機會往科舉之路邁進,[4]活動范圍基礎上也以海鹽縣祖居半邏(沈蕩鎮半邏村)、澉浦為中間。[5]順治二年(1645)清兵南下,杭州、嘉興等地相繼降清,已搬遷到嘉興府城的族叔錢福征回半邏祖居,與錢汝霖同住,迴避兵禍。避難期間,錢汝霖經常“靜坐一室,看性理諸書”,也會跟友人談到:“周程張朱一脈,吾輩不成令斷絕。”[6]

錢汝霖的家族任務約略始于順治九年(1652),是年冬天他合葬已過世多年的怙恃于澉上年夜嶺臥龍岡,[7]之后直到順治十五年間(1658),他從事的幾項家族任務還包含:順治十一年(1654)恢復開濟鄉易姓祖(何玙,錢裕)墓祭、重建萬包養網比較蒼山樓(墓祠)、修葺半邏祖居的遺安堂、倡議樹立宗族墳場(宗塋)、主張成立贍軍田(順治十二年)等。

上述家族任務的重點除了遺安堂之外,重要圍繞著宗族墳場與墓祭問題。海鹽錢氏從明初到清代順治年間,與錢汝霖相關的支系祖先葬田主要疏散在海鹽縣境內的四個處所。萬歷二十八年(1600),七世錢與映的四房兒子曾共議祖墓的承祭房支,分別為:一是海鹽縣開濟鄉太尉廟之東,葬易姓為錢氏之祖錢裕(何玙,如淵公)、錢寔、錢達等三世,由二子錢世垚承祭;二是海鹽宋波湖化城,葬五世錢珍等,四子錢升承祭(中錢);三是海鹽彭城,葬六世錢薇等,長子錢世奎承祭;四是永安湖萬蒼山(荊山),葬七世錢與映等,三子錢周承祭。[8](參見圖一)

不過,崇禎年間之后各支祭奠相繼廢弛,錢汝霖在順治十年(1653)開始試圖恢復開濟鄉祖墓的祭奠,同時寫下“墓祭約”,通知佈告族眾周知,并在順治十一年春天,復舉開濟鄉太尉廟墓祭。[9]錢氏擬定的墓祭約,除葬地、祭儀、祭品、祭期之外,更規定:“子孫年十五以上咸與,風雨必赴。”有事外出者若未告訴,“罰無赦”,而行禮越次喧嘩,或“不孝不弟,棄禮背義,不守家法者,于祖墓前撻罰”。[10]他盼望藉墓祭聯合族屬,示范祖先祭奠主要性于族人的意圖,非常明顯。

不僅這般,錢汝霖同時提出仿效萬歷年間八世祖錢升設置宗塋,幫助族中缺少殯葬之資族人的設法。不過,比先前的辦法更進一個步驟,他認為“若兼趙季明族葬法行之,則盡善矣”。他對族葬的請求是,需有規制順序、疏密不踰限、需勒石詒遠、謀為可繼。[11]也就是說,包養價格他所主張的宗塋,不只是濟助的性質,更是企圖結合宗族濟助及在墓葬時展現宗族次序。

我們有來由信任錢汝霖上述的作法與設法,并不是一時興起,而能夠是一整套的規劃。同年稍早,錢氏將半邏祖居的正寢改建成遺安堂,預計將來做為宗祠,祠祭易姓鼻祖如淵公祖妣、恩祖錢富一祖妣等,同時,擬定宗祠規儀。[12]惋惜,后來祠堂因故未能樹立。錢汝霖并不是海鹽錢氏第一個透過祭奠進行宗族建設的人,五世的錢琦(1467-1542)曾為太尉廟祖墓寫記并“發現”遠祖何長官墓、[13]七世錢與映在舊居立祠祭奠四世祖先、八世錢升開始在家祠中祭奠恩主錢富一等。[14]順治年間錢汝霖的做法,似乎可視為海鹽錢氏的傳統,可是在易代惶惑不成終日之際,進內行族建設,顯然需求有更強烈的動機。

順治十一年舉行開濟鄉太尉廟合族墓祭之后,錢汝霖撰文描寫當時的心情,他寫道:

歲甲午,余年齡三十有七,閉門九載,學無一成。人生朝露,上不克不及有所綱維,以為斯世斯平易近賴;下不克不及有所整飭,以為吾祖吾宗羞。肉栗徒飽,我猶靦然人也。用是舊修墜緒,勇卻遺貲……浹月之中,其端有五,聊復識其顛末,以示后人云:復墓祭、存先廬、卻繼產、葺萬蒼丙舍、讓叔產修開墓域。[15]

錢氏在文中吐露出自順治二年因戰亂避難祖居以來,個人在社會、家庭都無所發揮的自愧情緒,而他在順包養女人治十一年先后進行的墓祭、讓產、建築丙舍等家族任務,似乎就成為緩解他在亂世中,學無一成、無所貢獻焦慮的解方。

從現存資猜中不易斷定錢汝霖順治十一年之前的家族任務能否遭到其別人的影響,不過,值得留意的是,他的同鄉友人吳蕃昌約略此時擇取《朱子家禮》部門儀文,改寫成“日月歲三儀”、“閫儀”、祠堂增儀等儀注,實行于家族之中,同時,也頻繁地跟同門張履祥、陳確往復商議上述儀注的內容。[16]崇禎末年,張履祥因本身經驗,對鄉里風行的喪祭風俗極為仇恨,不僅寫作《喪祭雜說》批評時下風俗,同時留意及《家禮》、《年夜明會典》中的日用禮儀。[17]而陳確在順治初年也積極關心若何對抗鄉里喪葬習俗,除了撰著《喪實論》、《葬論》,鼎力宣揚族葬的優點,也積極改變本身家族喪祭分歧禮之處。[18]他們對喪祭禮儀的意見,應該也會成為此時一些士人集會討論的話題,如順治九年張玙在海寧硤石山舉辦紫薇閣社,錢汝霖、吳蕃昌都曾參加。[19]錢汝霖此時雖然不認識陳、張二人,但很能夠透過與會成員得知兩人的主張及行事,如吳蕃昌即經常跟錢氏談到張履祥的言行。[20]上述探討的重點并不是為了將錢汝霖從事家族任務,與陳確、張履祥等年夜儒的喪祭主張樹立直接的因果關系,而是盼望呈現錢汝霖的行動并不孤立,至多在浙西地區,上述士人表現出有興趣識地、迫切地找尋一套可實行于日常生涯,又能證學的規則與禮儀,來面對現實環境各種時不我予的變動。[21]

三、易代之際浙西士人的交游與“反”交游

順治十五年(1658),錢汝霖拜訪坐館于嘉興秀水縣徐彬家的張履祥,兩人正式定交,兩年后,張履祥開始任教于錢汝霖在半邏祖居的家塾。[22]此后兩人非常投機,往還親密而頻繁。事實上,兩人未相識之前,即有不少配合的友人,如吳蕃昌、吳謙牧(1631-1659)、張玙、徐彬、屠安道等,而錢汝霖每會必至的紫薇閣社,舉辦者張玙曾邀請張履祥與會,只是張履祥都顯得興趣缺缺。[23]

硤石山的紫薇閣社在張玙的掌管下,決心強調“相期以考德論學,終始不渝”。[24]不過,張履祥對此仍不無疑慮,他曾跟吳蕃昌說道:

白阿堵物(按:張玙)會,因其成跡而守之可也,且未宜求廣。一、二年來,遠近人士已漸開此種風氣,然弟私揣,人心未能返樸。年夜都聰明才俊之士,揀取世間一個好題目做耳,未必真有朝聞夕逝世之志也。茍其不從此志發端,則終是內交要譽之窠臼,與夫數年以來時賢所為聲氣,不過改頭換面而出耳。其弊將使人人羞稱而止。[25]

張履祥雖然確定此社強調問學求道的主張,可是他認為以順治年間的士風來說,并不是適合舉行集會的時機。而最令他覺得疑慮的是,若不是真心求道,此一聚會將與明末以聲氣相高,形成社會紛紛擾擾的士人社集沒有差別。

顯然張履祥決心采取一種拒絕晚明士人好結社、好交游風氣的態度。明末士人社集遍地開花,張氏早年也如普通士人,游走于各社之間。但在友人顏統影響下,逐漸對社集活動敬而遠之。顏統曾告誡張氏:“謂彼皆賢士,何賢士之多?如非賢士,敝俗傷教,莫此為甚。”并撰作《貧交詩》一首表達本身的立場。[26]是以,崇禎7年(1634)張履祥坐館于顏家,正當東南文社年夜興之時,兩人即“嚴約毋濫赴”。顏氏堅辭社集活動,是以當聽說張履祥參加硤石山社、語水社時,非常不滿,幾乎與之絕交。[27]此后,張履祥對交游、社集更為審慎,甚至定下本身坐館時的三個原則:不拜客、不與筵席、不赴朔看之會。[28]

隨著時局日益混亂,張履祥屢屢致信友人表達他的憂慮,譬如他給沈子相(字)的信中說:

方明天下交游之事,幾于沸鼎,吾郡尤甚。弟于孤坐之際,每為念之。伴侶所以謀情志也,今以起爭;所以敦德義也,今以樹勢,所以之交,不如其已。[29]

給屠爌的信憂心愈甚,他寫道:

方明天下聲氣之習,衰靡特甚,士之進此,約有二種,非突梯幽默以邀浮譽,則抗視厲氣以啟分爭,不獨于前人安居樂業之業相往之萬,即所謂文章氣誼亦重違其指。……東南壇坫,東南干戈,其亂于世無所高低。闇伯……亦嘗疾心及此否?[30]

張氏將“東南壇坫”跟“東南干戈”配合視為形成全國年夜亂的主因,此中社集的弊害更是表現在兩方面,一是帶起急躁的士習及社會風氣,二是遠離了研習學問為安居樂業的本質。

社集活動并未隨著明亡消歇,順治到康熙初年士人往來各地參加集會活動的風氣仍盛。職是之故,張履祥不斷規勸友人、門生需慎交游,甚至戒交游。例如他聽到友人孫英將應文社之請,當即往信禁止;[31]包養女人他也提示吳蕃昌,交游廣對學包養網dcard問之事“非徒無益”,“為害要亦不淺”,是包養合約以“前時通交游,今欲息交游”,并認為“日新之圖,誠莫急于此”。[32]他甚至告誡徐彬:“竊見一載之間,緇流往還往其一,聲氣應酬往其一,詩文贈答往其一,雜書涉覽往其一,燕放閑適與夫博奕飲酒又往其一,人生精神幾何?日力幾何?堪此支離破碎也!”[33]張履祥盼望戒除的,恰是晚明士人最常進行的活動,除了交游,另一項值得留意的是對知識的態度。

張履祥反對徐彬“雜書涉覽”,那么他對于獲取知識的方法,及為何研討學問的見解是什么?他曾向朱韞斯流露後悔以前讀書“泛涉”,乃至至今一無所得,是以建議他:

惟幸仁兄潛心經義,其余量力及之,切勿蹈弟之覆轍也。更有進者,諸書義理,更看虛心平氣,從容以求之。若只以己見讀前人之書,則雖博通古今,祇以長養得一副自家臉孔,于低廉甜頭工夫全無當也。[34]

張氏對錢汝霖講得更清楚,說本身讀書“則四書、五經、儒先文集而外,不敢接于擺佈”。[35]張履祥倡導的學問有別于晚明廣博、多識多知、馳騁己見的為學態度。他認為為學的目標并不在高遠,只在“低廉甜頭復禮”,為免流于禪,必須留意低廉甜頭、復禮并非二事包養感情,而是“求端用力之際,莫切于禮”,他婉言若無禮,“則亦何所取準”?[36]顯然只是內省式的理學也不為張履祥所欣賞,類似吳蕃昌制作實踐《日月歲三儀》、《閫儀》,“從日用行習實用其力”,才是張氏覺得最幻想的態度,並且他覺得此舉不僅“修身所以”,更是“善俗所以”,[37]在歷經明亡的沖擊后,這台灣包養兩者顯得更為主要。

但是,易代之際的士人需面對更實際的問題──若何治生,館谷四方似乎成為此時許多士人的選項之一,張履祥本身基礎上就是以館谷維生。可是,他卻不贊成因館谷而遠游,他認為“館谷一事,貧士難免,然豐欠亦有命也。鄉邦百里內外,可擇地而處,何待遠游哉?”是以,當他聽到張玙將有東粵之游,當即往信提示:“吾兄學古之道,不應有此等舉動”。[38]觀察張履祥平生的足跡,除了家鄉浙江嘉興府桐鄉縣之外,他曾坐館的處所還包含:湖州府歸安縣菱湖鎮、湖州府苕溪、嘉興府海鹽縣澉浦、嘉興府秀水縣、海鹽縣半邏、嘉興府石門縣語水等地。[39]年夜體以家鄉桐鄉縣為中間,旁及隔鄰的湖州、嘉興二府,運河水道可至之處,確實如他所說的“鄉邦百里內外”之地。是以,“寡交”與“不遠游”是他決心自別于明末以來多數士人處世方法的態度,也成為時人對他最鮮明包養網評價的印象。[40]雖然張、錢兩人有許多配合的伴侶,但遲至順治15年才正式與他定交的錢汝霖,也類似于張氏,除了早年父祖的移居地嘉興府府城、順治年間之后赴海寧縣硤石山參加社集之外,錢氏重要的活動范圍就是海鹽縣半邏村、澉浦,暮年則隱居澉浦東方永安湖紫云村。無怪乎張履祥稱二人:“予與何子,足跡不出二、三百里之外,線人亦因之。”[41]

雖然不克不及說決心棄絕泛交是明清易代之際士人的共相,可是確實可以看到當時部門士人將此視為人際關系新起點的標志。張履祥同門友陳確曾敘述他跟位列西泠十子之首的陸圻(1614-?)的友誼:“確等之得交景宣,在喪亂之后;而交之之深,尤在景宣謝社事、慎交游之后。”[42]陸圻因在康熙元年(1662)卷進莊廷鑨史案而改變心情,陳確則在順治10年擺佈覺得本身“過累山積”,開始“痛戒同道”,[43]一改以往的習慣。陸氏因政治緣由,選擇隱遁;陳確除了改朝換代的影響之外,奉行《人譜》,努力于改過,[44]也是促使他調整言行的關鍵。兩人在結交與交游形式上的轉向,反應明末那種跨越長距離、湊集眾多人的集會風氣,正在漸漸改變,張履祥、錢汝霖、陳確及其較為親近的友朋門生,年夜體上以桐鄉、海鹽、海寧三地為活動范圍。值得進一個步驟探討的是,在時代驅迫下對學與行的從頭定義、移動范圍的內縮,以及對行為準繩的強調,這三者若何具體反應在這批浙西士人的言行上?以下將再以錢汝霖為中間,進行討論。

四、浙西士人的論禮與行禮

綜觀錢汝霖平生的家族任務,掌理父祖輩的喪葬事宜及家族墳場是重要的部門。我們也可以發現,他在順治十五年與張履祥定交后,開始新一波的祖先墳場與祭奠的調整。現嘗試將錢氏在順治十五年之后所從事的家族相關任務收拾成下表,以為討論的基礎。

表二 錢汝霖家族事務年表(1659-1689)

年月

事務

備注

順治十六年

以灰隔法改葬考妣

康熙二年

屬云間顧企重摹歷代祖先像,奉于遺安堂

康熙四年

葬叔父錢福征(厚庵公)于萬蒼山祖墓

康熙九年

改葬叔父君政公于萬蒼山曾祖墓之旁

原葬麂山

康熙九年

增置萬蒼山墓祭田

康熙十一年

改葬嗣曾祖錢端喚(秦南公)、嗣祖錢世垚(滄嶼公)于彭城祖塋

原葬收原

康熙十二年

重定族譜世次(原以如淵公何玙始異姓為鼻祖,錢汝霖認為當以何貴四公為鼻祖,何玙為二世祖)

康熙十六年

復姓為何姓

康熙二十三年

辨開濟鄉太尉廟墓碑之誤、肇舉錢翁母墓祭于開濟鄉

康熙二十八年

增置開濟鄉鼻祖塋田、臥龍岡考妣塋祭田;遺命祔葬臥龍岡考妣塋昭穴

資料來源:錢聚仁編:《紫云師長教師年譜》,順治十六年己亥條到康熙二十八年己巳條,第597-618頁。

上表中有兩項任務非常凸起,一是改葬祖塋,二是重定鼻祖及恩祖墓祭。改葬先塋在當時非常廣泛,此時海鹽錢氏的特別之處安在?先看順治十六年(1659)錢汝霖改葬其怙恃的例子。錢汝霖本生父錢山征(1595-1619)去世于萬歷四十七年(1619),其母沈碩人順治三年(1646)病卒。錢山征本來權殯在海鹽宋波湖化城,其高祖錢珍泉臺之左,順治九年(1652),錢汝霖從頭卜地,將怙恃二人合葬于年夜山臥龍岡。七年后,順治十六年,以“壙未安”為由改葬。錢汝霖在《改葬志》中強調此次改葬,“作灰隔,遵古法也”。事實上,這次改葬重要是因為在原墓之后獲得新穴,改葬過程中則用《家禮》所載的灰隔法從頭埋葬。康熙三年(1664),錢氏將此篇改葬志呈送張履祥過目,張履祥除贊許錢汝霖之孝,也將此文標題從本來的“顯考遷葬志”改為“顯考妣改葬志”,而文中的“灰夾”字樣,也訂正為“灰隔”。[45]這些改動看似僅僅是潤飾文章,可是由錢汝霖遷葬、撰著葬志、文中特地說起葬法遵照古法、請張履祥刪正等種種步驟看來,這次的改葬難免俗地依照風水位向進行,但也融會了《家禮》的葬法,只是錢氏依然無法安心,是以又請教于張履祥。穩重處理先祖葬事一向是錢汝霖的主要志愿,可是認識張履祥、陳確等人之后,他更關心“是不是合適禮”、“要若何處理才幹合于禮”等問題。

之后,康熙九、十一年兩次的祖墓改葬工程更可見錢汝霖戮力實踐禮經原則于日常之中。康熙九年(1670),由于叔父錢治(君政公)無后,他將之從原葬地麂山改葬到萬蒼山曾祖墓(錢與映)旁,以祔于治之祖。[46]康熙十一年(1672)的工程更是浩蕩,錢汝霖將原葬在收原的嗣曾祖錢端喚(秦南公)、嗣祖錢世垚(滄嶼公)改葬于彭城祖塋。改葬后穴位設定為:

彭城在賁湖之滸,距所居二里許,距太常公(錢薇)墓百武。中穴秦南師長教師(錢端喚),昭穴滄嶼師長教師(錢世垚),其穆則滄嶼師長教師所后之次子鵬征,其又昭鵬征之長子讱也。[47]

海鹽甜心寶貝包養網錢氏在三世錢寔時由縣治西居地遷到秦溪(沈蕩鎮半邏村),四世錢達以下即假寓于此,嘉靖十八年(1539),六世錢薇(1502-1554)削籍歸鄉,在秦溪西面建彭城書院講學,[48]逝世后即葬于該地。錢端喚為錢薇的妾之子,因無子,由兄長錢與映的仲子世垚承祭,世垚也無子,逝世后由兄弟之子錢山征、錢鵬征承祭,錢汝霖為錢山征之子(參見表一)。從前述的世系關系與錢汝霖改葬后的穴位設定,可見他是以不動高祖,遷葬其余四世,并以昭穆順序埋葬的方法從頭設定。之所以無法以錢薇為中穴,能夠跟葬地鉅細有關。

張履祥對錢汝霖此次的改葬工程極為贊賞,并支出他所輯錄的《言行見聞錄》一書中,張氏寫下他的贊語:

自太常以下,合葬凡五世云。其地即商隱(錢汝霖)所受嗣產也。……觀茲二事,一皆以子孫從其祖父,既合前人族葬之義,又使有后人者得以早葬,無后人者祭奠以時,封樹無虞。仁人之為慮,何其遠且厚哉![49]

文中的二事指康熙九、十一年的兩次改葬,張履祥認為錢氏所為有三點意義,一是合適前人“族葬”的精力,二是早葬,三是無后者靈魂得以安頓。此中第二點針對張履祥有親身之痛的停棺不葬風習,一、三兩點則跟當時張、錢二人及其友朋門生熱烈討論的幻想葬制與祭奠有關。

假如翻檢崇禎到康熙初年,以張履祥、錢汝霖、陳確為中間,及其相關士人的文集,不難發現他們彼此之間熱烈討論著:應該若何葬埋、祭奠祖先,才算合禮?問題是,那一套方法是他們認可的“禮”?怎么了解自家的行為對不對?這些討論中有一項配合的特點是,重視實際進行時的儀節、步驟,少談原則式的禮意。而從崇禎到順治年間,我們也可以看到一點變化,崇禎年間,《年夜明會典》、《家禮》都是士人遵守的藍本,他們也會相互借閱《家禮》,[50]可是順治之后不再能公開參考《年夜明會典》,除了《家禮》之外,同儕師友家的做法成為新的取法對象。譬如祝淵(1614-1645)看到吳蕃昌之父吳麟征(?-1644)的自祭文及喪禁后,“深以為合禮”,增補其內容為自家規則,之后陳確再以此為基礎,不及者,“以朱子喪禮行之”,用于祝淵殉逝世后祝家的喪葬準則。[51]

祝淵的例子或許較為極端,錢汝霖也可為一例。錢氏著力以禮經營先祖祭葬事宜在浙西士人圈頗為有名,其做法經常成為士人參酌的基準。錢氏友人王錫闡(1628-1682)就曾請他出示錢氏遺安堂的合祀儀節,做為王氏家族設影堂祭祖的參考。[52]張履祥門生張嘉玲父親過世,向老師請教喪葬之禮,張履祥直接告訴他:“敬與敝友何商隱、屠子高考慮其可。蓋商兄之于葬事,講之素詳,而行之復盡其誠,所周旋于親友間者已多。”[53]錢汝霖儼然成為這個師友圈的禮儀顧問。

雖然這批士人專注討論“若何做”的儀節,較少對禮進行道理原則式的闡發,可是如前所述,他們顯然不是為守禮而行禮,“逐一從身心日用間親身經歷天理平易近彝,以為立品應事,自淑淑人”,[54]才是終極目標,也就是說“禮”(規矩準繩)是幫助個人達到這個目標的橋梁。而在當時的時空環境下,家族事務是最親身,也最能連接“道”與“日用”、個人與眾人的地點。族葬問題也是以吸引這批士人的關注。

浙西士人中,陳確對族葬問題著力最深,《陳確集》中收錄多通他給友人的書信,都逃不開族葬的話題,譬如他致信吳蕃昌說道:

頃以二書奉正,曾為弟一批駁否?欲并前《族葬圖說》合刻之,以呼世包養dcard之昏昏醉夢者……族葬之法,決宜修行。而明天下葬師如織,殘平易近如逞……若乃良田連畝……耕夫一家之命,咸仰于此。一旦奪為墳塋,永廢農業,較棄粒米之罪,已相往幾萬萬億……深無望吾同道之士共相審究,定為不刊,以少捄貪愚之萬一。[55]

文中所說的二書,應是指他先前寫過的《喪實論》、《葬論》;《族葬圖說》則是指元代趙季明所寫的族葬方式。顯然,族葬是他用來對抗風水習俗的利器,而從書信的語氣更可以感觸感染到他急切盼望同道配合參究若何實行,一路實踐的心境。同年,他給同鄉友人董纘緒的信中,也表達了同樣的迫切之情。[56]

族葬由于隱含合族的精力,自元代以來,一向被認為是儒家幻想的葬制。[57]可是族葬制卻隱躲著三個問題:一是隨之而來的墓祭,挑戰理學家的靈魂觀;二是《家禮》中沒有族葬的相關儀節;三是族葬的地盤問題。陳確起初并不贊成墓祭,他在勸阻為母守喪廬墓過哀,年夜病一場的吳蕃昌時,曾說:

居廬,禮也;廬墓,非禮也。蓋以魄躲于墓而魂返于家,故速歸而虞而寧,以塋封未了之事委之後輩。輕重之義,略可睹矣。古者祭廟不祭墓,短期包養意亦準諸此。……守墳土有人,則旦夕獻幾筵者無人,此謂重其所輕,輕其所重,掉禮甚矣。[58]

上述說法反應陳確所執守的儒家靈魂二元觀念,跟吳蕃昌信任的祖先靈魂仍存于墳場之間的沖突。[59]此封信雖然出于勸阻友人傷身的動機,但從陳確隨后將之載進家規,言明:“不墓祭(年齡拜掃,歸祭于寢。祧主之墓,拜而不祭)。”[60]可見他對葬、墳場、祭奠、祠堂(或“寢”)的整體構想,在他的主張下,擇地、墓祭都沒有太年夜意義。

但是,陳確后來改變他的設法,在設定自家的祖墓祭奠時,他擬議:“祭于墓,凡祔葬者皆得合祭”,在答覆旁人對他前后立場紛歧的質疑時,他說:“今既不成止矣,就俗言俗,當如是耳。”他所能容忍的“俗”,重要著眼于若合葬墓祭能夠達到的後果——“墓祭故重宗,重宗故合族”。[61]在家族紛歧定有才能營建祠堂的情況下,族葬墳場取代祠堂,成為合族場所;並且族葬也可以防止《家禮》的祠堂只祭四世的限制。

陳確到處勸人實行族葬,但他也清楚習俗錮人之深,不易改變,是以他退而求其次,從合葬開始。當時不少士人習青烏之術,如曾參與抗清的蔣平階(1616-1714),陳氏友人查繼旦也是。陳氏不僅將《族葬圖說》及他的族葬意見寄給查氏參考,更進一個步驟勸他,假如要幫人擇葬,“莫若勸人合葬、祔葬,勿輕造新墳,勿妄語禍福”。[62]合葬、祔葬雖然也是年夜工程,但比起族葬,在當時的現實條件下較為可行。錢汝霖當時的兩次改葬便是分別進行合葬與祔葬。

錢汝霖、陳確兩人的文集中,并無兩人通訊的書信,可是順治十八年(1661)錢汝霖在其家墓祠萬蒼山樓召開的集會中,陳確是參與者之一,會后也為此會寫序一篇。會中討論的主題包含:能否講學、奉行《人譜》改過、若何處理葬事。會后陳確向張履祥表現,他跟錢汝霖“盤旋最久”,[63]以兩人同樣對于若何妥當處理家族喪葬事宜的留意,兩人應有機會配合討論族葬問題。由于資料的限制,我們無法得知能夠的具體內容,但可以確知的是兩人對于合葬、祔葬都持確定的態度。根據錢汝霖門生許楹記述,他的老師從頭合葬先祖,并乘機以三和土實包養網VIP筑棺槨的做法,海鹽、海寧不少家族加以仿效,除了許楹自己之外,許楹的外祖家海鹽祝氏行兩世合葬、其友吳玉章之弟合葬怙恃以下兩世五棺等等,也都盡能夠實行此法。[64]

相較于陳確鼎力宣揚的趙季明族葬法,錢汝霖起初雖也覺得趙說甚好,不過實際進行改葬時,他重要參考北宋程頤(1033-1107)的下穴昭穆法。他說:“昔程子嘗改葬先少師虞部而下凡數世,故某之謀改葬不敢不力也。”[65]事實上兩種方式都脫胎自《周禮》所載王諸侯墓葬昭穆制,[66]程頤的方式為:“葬之穴,尊者居中,左昭右穆而次。后則或東或西,亦擺佈相對而啟穴也。出母分歧葬,亦分歧祭。棄女還家,以殤穴葬之。”[67]而趙季明的辦法則以程頤之說為本,但體系更細致完全,如增添妻、繼室、妾祔葬原則;殤穴設定;男女異位原則等。[68](參見圖二)兩比擬較,趙季明以宗族為單位族葬,鼻祖以下子孫不分明日庶祔葬,雖然盡能夠包納年夜部門的宗族成員,可是程頤以單一尊者為中間,子孫昭穆祔葬,反而不受拘束度較高,也較易實行。錢汝霖兩次改葬以及海鹽錢氏原有太尉廟祖塋,即分別以各支祖先為中間構成一個一個的合葬群。這樣的方法更不難被盼望藉進行合葬,力行“道”的士人所接收與仿效。

五、結語

康熙二十八年(1689),錢汝霖病卒,因膝下無子,他的葬事是由門生許楹一手操辦。錢氏后人所編的《紫云師長教師年譜》中記載:錢汝霖遺命祔葬臥龍岡怙恃墳場昭穴,“葬與考妣合兆。許氏考察前人良法,用灰隔、瀝青,深躲實筑,寒冬監視任務,晝夜罔懈”。[69]錢氏自己的葬事可說是《家禮》與變通古禮族葬制的實踐過程包養甜心網。更值得留意的是,錢汝霖的門生按照老師遺命營葬,并努力于以此套葬法影響外圍親友的心思與行動,顯示合于禮的行動自己,就代表了實踐理與道。

對錢汝霖、張履祥、陳確、吳蕃昌、許楹等浙西士人而言,在日常生涯中實踐道,是主要而急切的問題,前述順治十八年的萬蒼山樓集會曾有以下對話,會中錢汝霖、沈德甫“以不講學為憂”,張玙則說:“學固不成不講,要以力行為貴,毋徒為口耳之學也。”張履祥、陳確也批準這種說法,同時陳確進一個步驟舉例,孔子的講學是為了修德,是以,他認為此時的他們應該以“改不善,為日用最切實功夫”,他并說本身的年夜過,“無如淺葬一事”,應該引以為戒。[70]上述的對話明確地表現出這群浙西士人在當時的時代情境下,開始發展一種將學問、檢討過往言行及努力于在家庭日用間有所做為,台灣包養網三者彼此結合的思惟傾向。

由他們的人際連結網絡與活動范圍,也可以看到他們決心讓本身縮小交際范圍,更專注在家族與鄉里。這樣的發展雖然跟朝代鼎革,政權易主有關,但卻紛歧定是來自清廷的政治壓力,女大生包養俱樂部事實上,順治到康熙初年,東南地區的士人社集風氣比起晚明并不遜色。這群浙西士人有興趣識地調整言行,無疑是來自對抗社會風氣,有興趣與當時士風相區別,并以此自我改過、踐道的思惟。而他們由此傾向出發的行禮,也成為此一時期不成忽視的主要現象。

圖一 海鹽錢氏祖塋分布圖

-12.png!article_800_auto)

資料來源:據清‧陳世倕等,《海鹽縣續圖經》(臺北:故宮博物院躲乾隆十三年刊本),“海鹽全境圖”,第1頁b改繪。

注釋

[1]錢聚仁編:《紫云師長教師年譜》,支出《北京圖書館躲珍今年譜叢刊》(北京:北京圖書館出書社,1998年),錢儀吉序,第581頁。

[2]相關主題的研討結果甚為豐碩,茲舉數例如下:林聰舜:《明清之際儒家思惟的變遷與發展》,臺北:臺灣學生書局,1990年;Kai-Wing Chow,The Rise of Confucian Ritualism in Late Imperial China:Ethics,Classics and Lineage Discourse,Stanford:Stanford 包養pttUniversity Press,1996;王汎森:《清初思惟中形上玄遠之學的沒落包養網車馬費》包養心得,《中心研討院歷史語言研討所集刊》69:3(1998.9),第557-587頁;[美]艾爾曼:《從理學到樸學:中華帝國早期思惟與社會變化面面觀》,趙剛譯,江蘇:江蘇國民出書社,2012年;王汎森:《清初“禮治社會”思惟的構成》,支出王汎森、陳弱水編:《中國史新論:思惟史分冊》(臺北:中心研討院,2012年),第353-392頁。

[3]今朝所見海鹽錢氏最完全的族譜為錢儀吉及其弟錢泰吉所編的《廬江錢氏年譜》(上海圖書館躲)。潘光旦也曾介紹過該家族,見潘光旦:《明清兩代嘉興的看族》(上海:上海書店,1991年),第25頁。于志嘉則從錢氏前后幾次企圖復姓的舉動,探討軍戶軌制與錢氏家族歷史建構的過程,非常值得參考。于志嘉:《異姓別籍或復姓歸宗:以廬江錢氏家族為例》,《中心研討院歷史語言研討所集刊》85:4(2014.12),第769-826頁。

[4]其友人屠安道即說:“云士(按:錢汝霖)年少未嘗有師友父兄之教。”錢聚仁編:《紫云師長教師年譜》,崇禎三年四月條,第589頁。

[5]崇禎九年,錢汝霖族伯錢嘉征回海鹽,隱居澉浦仙掌峰,年譜記載錢汝霖其時“時從讀書山中”。錢聚仁編:《紫云師長教師年譜》,崇禎九年丙子條,第589頁。

[6]錢聚仁編:《紫云師長教師年譜》,順治二年乙酉條,第591頁。

[7]錢汝霖之父錢山征早卒于萬歷四十七年,其母沈碩人則于順治三年過世。錢聚仁編:《紫云師長教師年譜》,萬歷三十七年己未條、順治3年丙戌條,第586、592頁。此外,他也積極進行復姓為“何”的任務,相關討論參見于志嘉:《異姓別籍或復姓歸宗:以廬江錢氏家族為例》,第797-803頁。

[8]錢儀吉編:《廬江錢氏年譜》(上海:上海圖書館躲)卷五,萬歷二十八年庚子條,第19頁。

[9]何汝霖:《紫云師長教師遺稿》,支出《清代詩文集匯編》(上海:上海古籍出書社,2010年),《雜文》,第65-66頁。

[10]錢儀吉編:《廬江錢氏年譜》續編卷一,順治十年癸巳條、順治十一年甲午條,第7-8頁。

[11]錢聚仁編:《紫云師長教師年譜》,順治十一年甲午條,第596頁。

[12]錢聚仁編:《紫云師長教師年譜》,順治十一年甲午條,第595頁。

[13]錢琦在嘉靖初年不僅設置太尉廟祖塋墓祠、墓祭田,同時,也認定被甘泉鄉人稱為何長官墓的無名墓冢為其家遠祖,繪制河源復古圖,邀集同鄉友人賦詩歌詠。透過尋訪祖先墓葬的活動,為復姓作準備,也開啟海鹽錢氏(何氏)在處所上發展的先聲。錢儀吉編:《廬江錢氏年譜》卷二,嘉靖七年戊子條、八年己丑條、十三年癸巳條,第10-12、18-19頁。

[14]錢儀吉編:《廬江錢氏年譜》卷五,萬歷十二年甲申條,第1-3頁;卷六,萬歷四十四年丙辰條,第8-9頁。

[15]何汝霖:《紫云師長教師遺稿》,《雜文》,第65頁。

[16]吳蕃昌為明亡時在北京殉難的太常寺少卿吳麟征之子。明亡后隱居海鹽澉浦。順治三年,陳確迴避兵禍至海鹽時,兩人時相過從。陳確:《陳確集》(北京:中華書局,1979年),吳騫:《陳乾初師長教師年譜》,順治三年丙戌條,第838頁。別的,吳蕃昌與張履祥討論若何行禮包養心得的包養一個月書信參見張履祥:《楊園師長教師選集》(北京:中華書局,2002)卷三,《答吳仲木(八、九)》、《與吳仲木十、十一》,第52-58頁。三人都師事劉宗周。

[17]張履祥:《楊園師長教師選集》卷十八,《喪祭雜說》,第525-535頁。

[18]陳確:《陳確集》,吳騫:《陳乾初師長教師年譜》,順治七年庚寅條,第841-842頁;卷七,《撤主議》,第195頁。

[19]根據朱韞斯的記載,紫薇閣社在順治九年之后仍有數次聚會,錢汝霖也都每期必至。錢聚仁編:《紫云師長教師年譜》,順治九年壬辰條,第593-5女大生包養俱樂部94頁。吳蕃昌也參加了順治九年之會,會后,曾向包養行情張履祥傳達會中討論課題。張履祥:《楊園師長教師選集》卷三《答吳仲木(八)》,第53頁。

[20]何汝霖:《紫云師長教師遺稿》,《跋楊園師長教師尺牘后》,第40頁。

[21]王汎森透過探討吳蕃昌族弟吳謙牧在清初的種種作為,論述17世紀部門遺平易近以更包養網VIP嚴格地實踐禮為定義自我的方法。王汎森:《經學是生涯的一種方法——讀〈吳志仁師長教師遺集〉》,《華東師范年夜學學報(哲學社會科學版)》2016年2期,第1-9頁。

[22]何汝霖:《紫云師長教師遺稿》,《跋楊園師長教師尺牘后》,第40頁。

[23]張履祥曾對吳蕃昌說:“紫薇之會,弟之欲赴者,今才二、三,其不欲之意,仍居六、七。”張履祥:《楊園師長教師選集》卷三,《答吳仲木(十三)》,第61頁。

[24]錢聚仁編:《紫云師長教師年譜》,順治九年壬辰條,第593頁。

[25]張履祥:《楊園師長教師選集》卷三,《答吳仲木(八)》,第53頁。

[26]張履祥觀察此一風氣,說道:“近代盛交游,江南益甚。雖僻邑深鄉,千百為群,締盟立社無虛地。……當是時,士有不談介生、天如者(按:周鐘、張溥),人皆鄙之。”張履祥:《楊園師長教師選集》卷三十一,《言行見聞錄》,第882-883頁。

[27]張履祥:《楊園師長教師選集》,蘇惇元:《張楊園師長教師年譜》,崇禎七年甲戌條,第1492頁;卷三十一,《言行見聞錄》,頁882-883。

[28]順治15年,張履祥應秀水徐彬之聘時,即與徐氏約法三章。當時,其友人施博正好邀集遠近友人進行朔看講會,張氏之言便是針對此事而發。張履祥:《楊園師長教師選集》,蘇惇元:《張楊園師長教師年譜》,順治十五年戊戌條,第1504頁。

[29]張履祥:《楊園師長教師選集》卷九,《與沈子相(一·癸未)》,第259頁。

[30]張履祥:《楊園師長教師選集》卷九,《與屠闇伯(癸未)》,第257頁。

[31]張履祥:《楊園師長教師選集》卷八,《與孫商聲(三癸丑)》,第244頁。

[32]張履祥:《楊園師長教師選集》卷三,《答吳仲木(十三)》,第61-62頁。

[33]張履祥:《楊園師長教師選集》卷八,《又贈別徐敬可(六)》,第224頁。

[34]張履祥:《楊園師長教師選集》卷二十四,《與朱韞斯(乙未)》,第665頁。

[35]張履祥:《楊園師長教師選集》卷五,《與何商隱(六十三壬子冬)》,第143頁。

[36]張履祥:《楊園師長教師選集》卷四,《與沈上襄》,第83頁。

[37]張履祥:《楊園師長教師選集》卷三,《與吳仲木(十五甲午)》,第64頁;卷三,《答吳仲木包養犯法嗎(九甲午)》,第55頁。

[38]張履祥:《楊園師長教師選集》卷二十四,《與張白方(丙申)》,第667頁。

[39]此外,他曾于崇禎十七年到山陰從學于劉宗周、順治2年避亂吳興。他的行跡參見陳敬璋編:《張楊園師長教師年表》,支出《上海圖書館躲珍今年譜叢刊》(北京:國家圖書館出書社,2015)7冊,第395-409頁。

[40]他曾跟錢汝霖說道:“所交伴侶,則自師長教師而外,落落數人,通國線人,無不共知。余不敢泛及,自謂于此受害很多。”張履祥:《楊園師長教師選集》卷五,《與何商隱(六十三壬子冬)》,第143頁。

[41]張履祥:《楊園師長教師選集》卷二十,《跋五老同壽卷(癸丑)》,第608-609頁。

[42]陳確:《陳確集》卷十四,《祭陸伯母裘太孺人文》,第341頁。

[43]陳確:《陳確集》卷一,《寄陸麗京書》、《答陸麗京書(癸巳)》,第68、81頁。

[44]根據吳震研討,陳確早在順治六年擺佈已奉行《人譜》,并與其友人、後輩成立省過會,相互糾劾言行。參見吳震:《明末清初勸善運動思惟研討》(臺北:臺灣年夜學出書中間,2009年),第六章“《人譜》與明清之際的思惟轉向”,第237-241頁。關于省過會的研討,請參見王汎森:《明末清初的人譜與省過會》,《中心研討院歷史語言研討所集刊》63:3(1993年),第679-712頁。

[45]現存可見的錢汝霖文集為清手本,除本文外,該頁空缺處還有張履祥識語,文中也留有刪改前后的文字。何汝霖:《紫云師長教師遺稿》,《顯考妣改葬志》,第42頁。

[46]錢聚仁編:《紫云師長教師年譜》,康熙九年庚戌條,第605頁。

[47]錢聚仁編:《紫云師長教師年譜》,康熙十一年十仲春丙辰條,第608頁。

[48]錢儀吉編:《廬江錢氏年譜》卷一,成化二年丙戌條,第18頁;錢泰吉編:《太常公年譜》,支出《北京圖書館躲珍今年譜叢刊》(北京:北京圖書館出書社,1998年),第46冊,嘉靖十八年已亥條,第119頁。海鹽錢氏三世以前的原居地地點畢竟在何處,今朝存世的錢氏資料記載紛歧,根據于志嘉的研討,應該與其先祖隸屬軍籍,恩祖錢富一為灶籍,在明代時事涉敏感有關。參見于志嘉:《異姓別籍或復姓歸宗:以廬江錢氏家族為例》,第769-803頁。

[49]張履祥:《楊園師長教師選集》卷三十四,《言行見聞錄四》,第962-963頁。

[50]崇禎末年祝淵因為盼望以古禮遷葬母墓,遍尋自家加入我的最愛的《家禮》,想起陳確也曾盼望跟他商借該書。事實上,祝淵早年非常信任風水之術,但師事劉宗周后,對此頗為後悔。祝淵:《祝子遺書》,支出《四庫全書存目叢書》(臺南:莊嚴出書公司,1997年)集部195冊,卷四,《與陳子乾初》,第398頁;卷六,附錄,吳蕃昌包養行情:《開美祝子遺事》,第412頁。

[51]祝淵:《祝子遺書》卷六,附錄,吳蕃昌:《開美祝子遺事》,第412頁;祝淵:《月隱師長教師遺集》,支出《叢書集成續編》(臺北:新文豐出書公司,1989年)188冊,卷四,《臨難歸屬》,第355餓。

[52]王錫闡:《曉庵師長教師文集》,支出《清代詩文集匯編》(上海:上海古籍包養妹出書社,2010)105冊,卷二,《與何商隱書》,第723頁。

[53]張履祥:《楊園師長教師選集》卷十一,《答張佩蔥(一·丙午六月)》,第302頁。

[54]何汝霖:《紫云師長教師遺稿》,《張念芝師長教師初學備忘引》,第41頁。陳熙遠討論陳確對治生問題的設法時,也提到陳確認為學者品德的圓融,并非自度自化,而是必須在人際關系的脈絡中實踐出來。參見陳熙遠:《時代思潮與轉折點上的異數──陳確思惟試析》(臺北:國立臺灣年夜學歷史研討所碩士論文,1991),第32-34頁。

[55]陳確:《陳確集》卷一,《與吳仲木書(癸巳)》,第83-84頁。

[56]陳確:《陳確集》卷一,《與老友董東隱書(癸巳)》,第86頁。

[57]關于《族葬圖說》作者趙季明的成分及元末明初族葬情況的討論,請見何淑宜:《噴鼻火:江南士人與元明時期祭祖傳統的建構》(臺北:稻鄉出書社,2009年)第一章,第55-70頁。趙克生則對明代士人有關族葬的設法與實踐進行詳盡討論,參見趙克生:《明代處所社會禮教史叢論:以私修禮教書為中間》(北京:中國社會科學出書社,2011年),第二章第四節“明代士人對族會、族葬的構想與實踐”。

[58]陳確:《陳確集》卷一,《與吳仲木書》,第143頁。

[59]關于漢代的靈魂觀,學界年夜體有兩種說法,一是靈魂二元論,如余英時認為人逝世后,魂隨氣升天,魄隨形進地;另一是靈魂一元論,如蒲慕州認為人逝世后,靈魂仍在墳場接收祭奠。參見余英時:《東漢存亡觀》(上海:上海古籍出書社,2005年),第127-153頁;蒲慕州:《墓葬與存亡:中國現代宗教之省思》,臺北:聯經出書公司,1989年。

[60]陳確:《陳確集》別集卷9,《叢桂堂家約》,第516頁。

[61]陳確:《陳確集》卷七,《南北坆祭議》、《宗祠末議上》、《宗祠末議下》,第190-194頁。

[62]陳確:《陳確集》別集卷六,《與同社書》,第486頁;卷一,《致查靜生書》,第79-81頁。

[63]陳確:《陳確集》卷十,《會永安湖樓序》,第232-233頁;卷三,《與張考夫書》,第126頁。

[64]許楹:《罔極錄》,支出《堪輿集成》(揚州:江蘇廣陵古籍刻印社,1997年)第6集20冊,附記,第9745頁。三和土實筑法便是灰隔法。

[65]錢聚仁編:《紫云師包養價格ptt長教師年譜》,康熙十一年十仲春丙辰條,第609頁。

[66]《周禮·春官·冢人》:“先王之葬居中,以昭穆為擺佈。”《周禮》(臺北:臺灣開明書局,1984年),《春官·冢人》,第34頁。

[67]程頤:《二程文集·伊川文集》,支出《景印文淵閣四庫全書》(包養留言板臺北:臺灣商務印書館,1983年)卷十一,《葬說(并圖)》,第5頁。

[68]陳確:《陳確集》別集卷七,《葬書下·趙季明族葬圖說》,第491-492頁。

[69]錢聚仁編:《紫云師長教師年譜》,康熙二十八年己巳條,第618頁。

[70]陳確:《陳確集》卷十,《會永安湖樓序》,第233頁。

責任編輯:近復